水产新品种:杂交黄颡鱼 “黄优1号”

- 发布日期:2020-07-07 11:09

一、品种概况

(一)育种过程

1. 亲本来源

长江流域梁子湖的黄颡鱼野生群体,长江流域岳阳段至武汉段的瓦氏黄颡鱼野生群体为选育亲本。

2. 技术路线

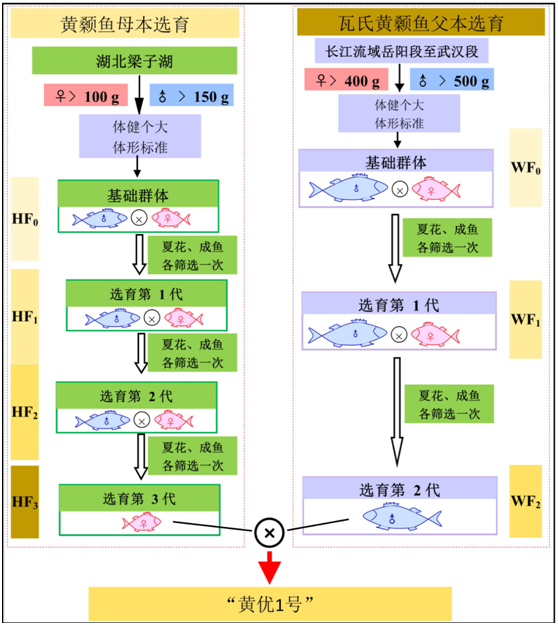

以生长优势为主要选育指标,用经连续三代选育的黄颡鱼雌鱼与连续两代选育的瓦氏黄颡鱼雄鱼经杂交制种,培育出杂交黄颡鱼“黄优1号”。技术路线见图1。

图1 黄颡鱼“黄优1号”技术路线图

3. 培育过程

(1)黄颡鱼群体选育过程

黄颡鱼一年性成熟,经连续选育三代,培育出杂交黄颡鱼“黄优1号”的母本群体。2015年育成杂交黄颡鱼“黄优1号”后,每年继续进行黄颡鱼选育,补充选育亲本。

2011年开始,为了获得优质的黄颡鱼选育基础群体,项目组从长江流域水系引进四个大型湖泊的黄颡鱼群体(梁子湖、洪湖、洞庭湖和鄱阳湖),选择有活力、体质健壮、体表无伤和寄生虫的个体,其中选择雌性体重在100g以上,雄性体重在150g以上的个体,经专池分别培育,群体内繁殖获得水花,每个群体水花单独养殖,夏花和成鱼分别以生长为主要指标进行强度筛选,通过生长性能对比实验,最终以生长速度明显较快的梁子湖群体作为下一代选育的群体。

之后以同样的方法对梁子湖黄颡鱼群体进行第二代和第三代选育,同样在夏花和成鱼阶段分别以生长为主要指标进行强度筛选。最后获得杂交黄颡鱼“黄优1号”的母本群体。

(2)瓦氏黄颡鱼群体选育过程

瓦氏黄颡鱼两年性成熟,经连续选育两代,培育出杂交黄颡鱼“黄优1号”的父本群体。2015年育成杂交黄颡鱼“黄优1号”后,每两年继续进行瓦氏黄颡鱼选育,补充选育亲本。

2011年,引进长江流域岳阳段至武汉段的野生瓦氏黄颡鱼,选择个体大、体型体色符合要求、活力好、体表光滑有光泽、体表无伤无寄生虫的个体,选留作为瓦氏黄颡鱼选育的基础群体,其中选择雌性体重在400g以上,雄性体重在500g以上的个体,经专池培育,人工繁殖获得水花,在夏花和成鱼阶段分别以生长为主要指标进行强度筛选,选留足够数量的个体作为下一代选育的群体。

之后以同样的方法对瓦氏黄颡鱼群体进行第二代选育,同样在夏花和成鱼阶段分别以生长为主要指标进行强度筛选。最后获得杂交黄颡鱼“黄优1号”的父本群体。

(二)品种特性和中试情况

1. 生物学特性

体形体色与普通黄颡鱼非常接近。经微卫星进行遗传亲缘关系鉴定也表明其与普通黄颡鱼亲缘关系更近。

2. 优良性状

(1)生长快,一龄鱼的体重较普通黄颡鱼重29.39%~32.72%。

(2)成活率高,杂交黄颡鱼“黄优1号”苗种培育阶段的存活率相比普通黄颡鱼提高了30.04%~31.39%。

(3)与父本瓦氏黄颡鱼相比,品质和市场接受度提高。

3. 中试情况

杂交黄颡鱼“黄优1号”2015年育成。团队自2016年开始,分别在湖北和江苏两个省份开展了“黄优1号”的中间实验。两年累计中试面积2200亩。

2016年~2018年,分别在湖北和江苏连续两年开展了杂交黄颡鱼“黄优1号”与当地购买的普通黄颡鱼生产性能对比试验。测验结果表明:(1)杂交黄颡鱼“黄优1号”具有明显的生长优势,相同养殖条件下,杂交黄颡鱼“黄优1号”1周龄生长速度较本地普通黄颡鱼快24.17%~35.45%;(2)杂交黄颡鱼“黄优1号”成活率比本地的普通黄颡鱼高29.29%~33.04%;(3)在12000尾/亩放养密度下,杂交黄颡鱼“黄优1号”养殖产量、规格、个体整齐度和饵料系数显著优于普通黄颡鱼,达到上市规格时间较普通黄颡鱼时间显著缩短。

杂交黄颡鱼“黄优1号”生长快、成活率高、增产效果明显。此外,中试地区养殖者普遍反映“黄优1号”基本未发现普通黄颡鱼常见的红头病,较普通黄颡鱼更耐运输,“毛毛鱼”比例明显降低,深受广大养殖户和消费者的欢迎,是非常适合在全国范围内推广养殖的黄颡鱼新品种。

二、人工繁殖技术

(一)亲本选择与培育

1. 亲本来源

母本来自于梁子湖野生群体经至少3代选育的黄颡鱼,父本来自于长江岳阳段至武汉段经至少2代选育的瓦氏黄颡鱼。繁殖前需挑选个体大、体型体色符合要求、活力好、体表光滑有光泽、体表无伤无寄生虫的个体。雌鱼要求腹部膨大柔软,生殖孔微红,体重在100g以上。雄鱼要求胸鳍第一根鳍条背面有明显的珠星,有显著乳白色生殖突起,体重在500g以上。

2. 亲本培育

亲本培育池一般要求进排水系统完善,面积3亩~5亩,水深1.5m~1.8m,靠近繁育车间。黄颡鱼雌性亲本的放养密度为150kg/亩~250kg/亩,雄性瓦氏黄颡鱼的放养密度为250kg/亩~300kg/亩为宜。

水温18℃~28℃,黄颡鱼和瓦氏黄颡鱼亲本的投饵量为亲鱼总重量的1%~1.5%,保证亲鱼性腺发育和成熟,每天投喂2次,上午、下午的投喂量分别占日投喂量的30%~50%、50%~70%,人工催产前1个月,在专用亲本配合饲料中添加质量比重为专用亲本配合饲料质量3%~5%的蝇蛆浆进行2周的母本的强化培育,同时每隔1周对母本进行抽样检查,检查母本性腺的发育情况。

(二)人工繁殖

1. 催产时间

长江流域繁殖季节一般从4月中下旬开始至9月初结束,水温在20℃~30℃之间可进行人工催产。

2. 催产剂量和注射方法

催产药物选用鱼用绒毛膜促性腺激素(HCG)、促黄体释放激素类似物(LHRH-A2)和地欧酮(DOM)。采用一次或两次注射,一般雌鱼采用两次注射,瓦氏黄颡鱼采用一次注射。每尾亲鱼注射催产剂的量为0.2mL~0.4mL,两针间隔时间为8h~12h。注射部位均在胸鳍基部的凹陷处。

药物剂量:雌性黄颡鱼亲本采用第一针:10µg/kg~16µg/kg LRH-A2+100 IU/kg~200 IU/kg HCG;第二针:16µg/kg~20µg/kg LRH-A2+1200 µg/kg~2000IU/kg HCG+5mg/kg~8mg/kg DOM。雄性瓦氏黄颡鱼采用一针注射法,注射时间同步于雌性亲本的第二针:LRH-A2 5µg~8µg+HCG 600IU/kg~1000IU/kg+DOM 2mg/kg~4mg/kg。

效应时间:效应时间在其它条件相同时,与水温呈负相关,水温越高,效应时间越短。水温24℃~26℃时,效应时间为14小时~16小时,水温每升高1℃,效应时间相应缩短1小时~2小时。

3. 孵化技术

(1)人工授精

亲本注射完催产剂后返回亲本暂养池,雌雄鱼分开暂养。在效应时间前1个小时左右,观察雌雄鱼的动态,抽样检查雌鱼,用手从胸鳍往后挤压腹部,以是否可以挤出卵粒来判断雌鱼的成熟程度,待60%~70%的个体能顺利挤出大部分卵粒时即可开始人工授精。挤卵与杀雄取精同步进行,每3kg~4kg卵与一尾雄鱼精液通过“半干法”进行人工授精,加少量0.3%~0.5%盐水后再混合均匀,然后加入经80目网过滤的黄泥浆水或滑石粉进行脱粘处理,搅动3分钟左右后转入流水孵化桶或孵化槽进行孵化。

(2)孵化管理

通常采用脱粘后流水孵化。孵化密度为60万/m3~70万/m3,流速为0.2m/s~0.3m/s,经常清洗孵化槽的滤网,特别是受精卵刚入槽和出膜时;受精卵开始脱膜后4小时~8小时,用筛网将受精卵分批次捞至不锈钢脸盆中,利用正常发育脱膜受精卵的密度高于死卵和发霉的受精卵的这一特性,剔除掉死卵和发霉的受精卵,将正常发育的受精卵转移至另外已准备好的孵化槽中继续进行孵化;当孵化箱内95%以上的受精卵脱膜12小时后,方可出苗至暂养池暂养。

孵化用水应符合《中华人民共和国国家标准:渔业水质标准(GB 11607-1989)》的规定;水质清新,溶氧充足(溶氧量5mg/L以上),pH7~8;氨氮及亚硝酸盐不得检出,无毒无害,孵化用水必须经过70目~80目尼龙筛绢过滤以防止敌害生物。

(三)苗种培育

池塘面积以5亩~10亩为宜,水深1.5m~2m,淤泥不宜过多,20cm以下为好,鱼苗放养前15天~20天进行清塘消毒,注水50cm~60cm后,放苗前7天~10天左右用发酵有机肥或氨基酸含量较高的有机肥进行发塘培育饵料生物,用量为20kg/亩~30kg/亩,在轮虫达到高峰期时,选择晴天上午下塘。之后每3天~5天补充一次有机肥,用量为5kg/亩~8kg/亩。

水花放养密度为25万/亩~35万/亩,培育7天~10天即可进行驯食。驯食技术简述如下。驯食饵料有两种,一种是粉料,一种是破碎料,驯食方法稍有不同。粉料选择黄颡鱼驯食专用粉料。将粉料和水搅拌成面团,面团做成鸡蛋大小(50g~60g)沿池边投放。为方便检查鱼苗摄食情况,可在池边掉一些带网眼的塑料篮筐,篮筐离水底20cm左右,将和好的面团放在篮筐中。根据鱼苗自然的摄食节律,摄食最高峰在傍晚时分,投喂时间选择在傍晚时分,每天投喂一次。驯食开始时,粉料使用量为2万尾~3万尾鱼苗投喂50g~60g,以后逐渐增加。饲料的投喂量应根据鱼苗的摄食情况调整,若在2h内饲料已基本摄食完,投喂量应适当增加。在投喂7天~10天后,将投喂点逐渐集中到池塘的一边,饵料篮筐也应提高到水下20cm左右。

破碎料驯食法是采用大颗粒膨化饲料的破碎料直接驯食,让鱼苗逐渐摄食膨化饲料的驯食方法。开始驯食时,“黄优1号”鱼苗仅1.3cm~1.5cm,口裂小,要求饲料破碎度较高,适于鱼苗摄食。将破碎料沿池塘四周均匀泼洒。驯食开始时的投喂量为1kg/亩左右,以后逐渐增加。每天可投喂两次,清晨和傍晚各一次。缓慢投喂,每次投喂时间以1h左右为宜。随着驯食时间增加,饲料的破碎度下降。驯食7天~10天,鱼苗逐渐浮到水面摄食,可在破碎料中逐渐增加0.5mm~0.6mm的膨化颗粒饲料。驯食15天左右,鱼苗基本摄食小颗粒膨化饲料,驯食结束。

驯食结束后,可逐渐转为投喂膨化料。经30天左右的培育,规格可达到500尾/斤~600尾/斤。此时可进行鱼苗出售或分塘养殖。

三、健康养殖技术

(一)健康养殖模式和配套技术

杂交黄颡鱼“黄优1号”主要采取主养的养殖模式,根据不同地区的气候和养殖条件、市场需求等具体情况分为当年养成模式、周年养成模式和大规格养成模式。

1. 当年养成模式:放养已驯食人工饲料4cm~5cm规格的“黄优1号”鱼种1.2万尾/亩~1.3万尾/亩,搭配鲢50尾、鳙30尾。具有养殖成本较低,饲料利用率高,饵料系数低等优点,当年“黄优1号”规格可达80g~100g,每亩产“黄优1号”1000kg左右。

2. 周年养成模式:放养已驯食人工饲料4cm~5cm规格的“黄优1号”鱼种1.5万尾/亩左右,搭配鲢50尾、鳙30尾。具有养殖产量高,效益好等优点,周年“黄优1号”规格可达100g~150g,每亩产“黄优1号”1250kg~1500kg。

3. 大规格养成模式:放养已驯食人工饲料4cm~5cm规格的“黄优1号”鱼种1.0万尾/亩~1.2万尾/亩,搭配鲢50尾、鳙30尾。第二年年底“黄优1号”规格可达150g~200g,每亩产“黄优1号”1500kg左右。

(二)主要病害防治技术

在黄颡鱼“黄优1号”养殖过程中可能出现寄生虫病、腹水病和赤皮病等病害,主要治疗方法为:

1. 寄生虫病:常见寄生虫病为车轮虫病,主要症状表现为打转、不吃食、离群等。建议治疗方法,用硫酸铜和硫酸亚铁合剂(5:2)1.2mg/L~1.5mg/L浓度全池泼洒。同时用中草药免疫增强剂拌入饵料中内服5天~7天,具体用量可以参照厂家药品使用说明。此外,养殖周期内养殖水体管理不当,容易爆发小瓜虫,主要症状表现为体表和腮部有肉眼可见的白点状虫体和包囊,游泳迟缓,成群浮于岸边。小瓜虫病不能用杀虫的方法进行治疗。通过调节水质,保持池塘水体维持一定的肥力,保持水体的藻、菌相平衡,控制池塘中浮游动物数量等方法,能有效预防和控制小瓜虫的爆发。

2. 腹水病:俗称“大肚子病”,主要症状为腹部膨大,解剖后发现腹腔内有大量积液,通常伴有肝脏病变。常见于苗种期间,由于苗种摄食量大、生长快速导致肝脏代谢负荷过大,建议预防和治疗方法为,适度控制或减少投喂量,内服大蒜素和三黄散等保肝护胆中草药,外用消毒杀菌类药物,然后进行追肥调水,保持水质良好。

3. 赤皮病:俗称腐皮,常见于入冬前、越冬后,因拉网等操作导致鱼体体表受伤,一般鱼体体侧和腹部呈现发炎充血状态,体表粘液增多。建议入冬前、越冬后尽量减少拉网操作,治疗方法为,外用复合碘制剂进行消毒,入春之后,根据水温情况及时肥水,调节水质,保持水质良好。

黄颡鱼“黄优1号”具有较强的抗病能力,对目前黄颡鱼养殖中危害最大的爱得华氏菌(裂头病)有一定的抗性,鱼病防治要坚持“以防为主,防治结合”的原则。病害预防的方法有:鱼苗下塘前做好鱼塘和鱼苗的消毒工作。放苗前一周,每亩用生石灰全池泼洒消毒,鱼苗用3%~5%盐水浸洗5分钟,或者20ppm高锰酸钾溶液浸浴20分钟;经常保持池塘卫生,随时清除池边杂草和残渣余饵;在鱼病易发的高温季节,一般每20天左右进行一次严格的消毒工作,如向全池泼洒一次生石灰水,每次每亩使用生石灰10kg~15kg,当有鱼病发生时,在发病早期应及时进行诊断病情,针对性开展治疗。